ヘアオイル選びの真実|髪を柔らかく整える「可塑性」論理的ケア術

ヘアオイルの役割を正しく理解することは、理想の髪質への近道です。

SNS等のイメージに頼らず、成分の精製度・可塑性(柔軟性)といった客観的根拠を知ることで、本当に必要なケアが見えてきます。

1. プロが実践する「製品評価」の重要視点

柔軟性を生む「可塑性(かそせい)」の正体

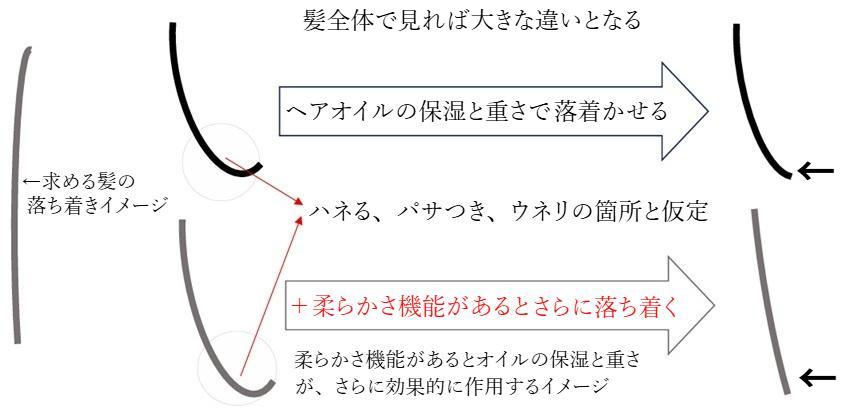

ヘアオイルの真価は、単なる油分補給以上に「髪を柔軟に整える力」にあります。PROILがマカダミアナッツ油を主剤とするのは、ホホバ等よりも優れた柔軟効果を持つからです。

補修を完成させる「疎水シールド」 | W使いする場合の基本的考え方

内部補修:ミスト(VIGUSI PLEX等)でナノ化成分を内部に満たす。

表面保護:オイルで蓋をし、ダメージで親水化した髪を本来の「疎水性(水を弾く力)」へ戻す。このWの論理が、最も合理的です。

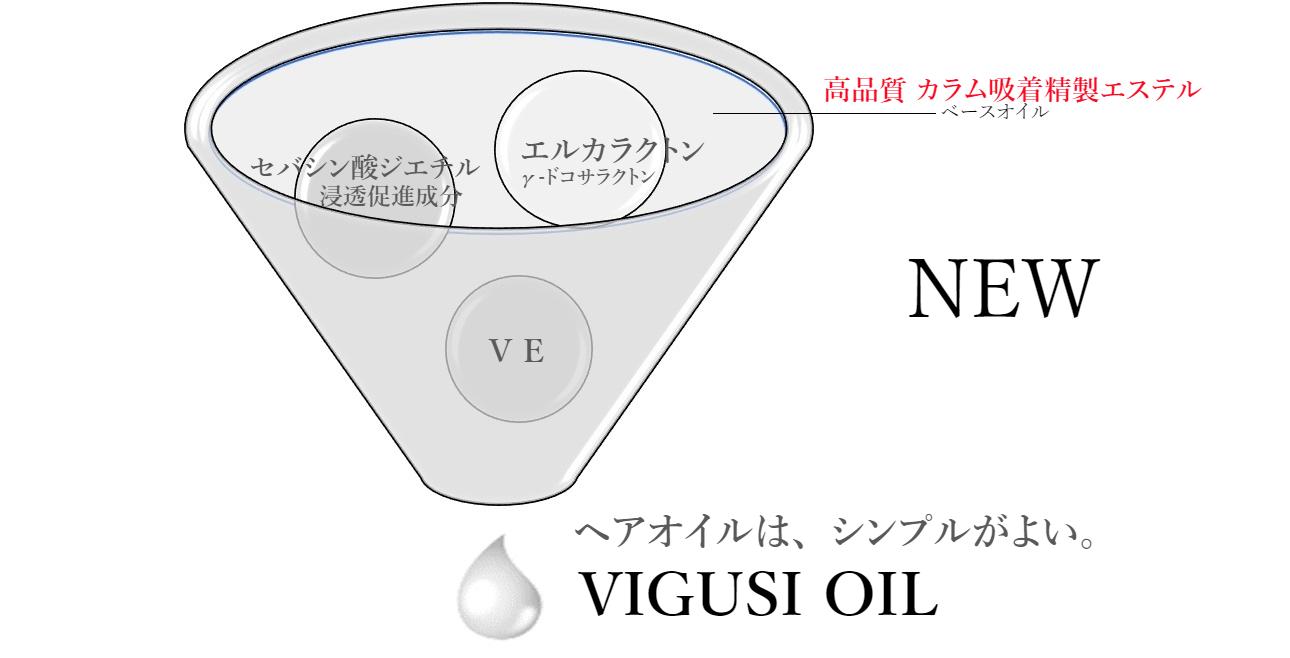

見落とされがちな「オイルの精製度」

精製レベルは酸化(油臭さ)耐性を左右します。高品質な製品ほど安定性を確保し、夜のシャンプーで適切にリセットできる(蓄積しない)処方になっています。

2. 【髪質別】オイル・ミスト・ミルクの最適解 |一般論的な考え方

- 軟毛・細毛:オイルで潰れやすいため、ミストでの内部強化を優先。

- 多毛・剛毛:可塑性の高いオイル(VIGUSI OIL / PROIL)または可塑性保水ミルクで柔軟性を付与。

- W使いでおさまる美髪:ミスト+オイル(ショート・ミディアム)が効果的。ミスト+ヘアミルク(長めのミディアム~ロング)が効果的。

3. 効果を最大化するプロの技術

● 成功の3原則

- 内側から付ける:ベタつきを防ぎ、ムラなく広げる基本。

- コーミング:1本1本までオイルを分散させる。(払うように塗布し均一化)

- 熱を味方にする:ドライヤー等の熱で補修成分を定着。(スピリッツではVIGUSI OIL)

「均一分散」こそがオイル使用の核心です。特定箇所への付着を避け、全体に行き渡らせることで、オイル本来の良さが引き出されます。

- SNSにある「握りしめる」手法は、揮発性オイルベースの製品向け。

- スピリッツのオイルは「瞬時の付着性」が特性。髪を軽く払うように塗布し、均一分散させることが美髪の基本です。

- 髪がテカる原因の多くは、一か所への「多すぎる付着」によるものです。

4. まとめ:理想の髪を手に入れるために

「保水で整え、補修で満たし、オイルで守る」という一連のロジックを意識することで、ヘアケアは劇的に進化します。