【専門家監修】失敗しないボタニカルヘアオイル

選び方と評価

ボタニカルヘアオイルの品質は、全成分表示だけでは判断できません。

ボタニカルヘアオイルの品質を見極める論理的基準

品質を見極める論理的な基準は「香り」と「透明度」にあります。

- 原料が高品質(低不純物)なほど、オイルは無色透明に近づき、高額になります。

- 全成分表記に「質の表示義務」はありません。同じ成分名でも機能性は別物です。

- 無香料のボタニカルヘアオイルが作れること自体が、原料品質の高さの証明です。

【目次】ボタニカルヘアオイルの品質を見極めるガイド

1. 高品質の基準:「吸着精製」の重要性

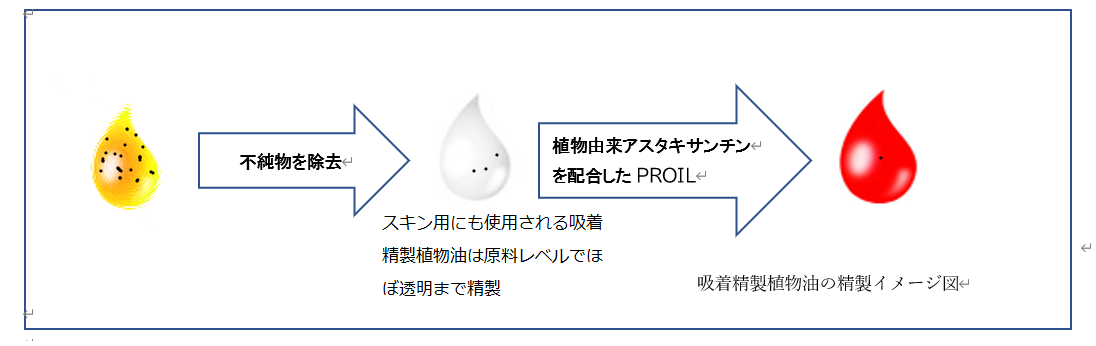

ボタニカルヘアオイルの品質を決定づけるのは、スキンケア製品にも用いられる高度な技術「吸着精製」です。不純物を徹底的に除去することで、オイル本来の機能性を引き出します。

吸着精製による品質向上

- 匂い・色の劇的な改善(無香料化が可能に)

- 皮膚安全性の向上(アレルギーリスクの低減)

- 酸化・加水分解安定性の向上(油臭くなりにくい)

不純物が除去されるほどオイルは透明に近づきます

2. 失敗しないための評価ポイント

● 無香料であることの価値

原料臭を香料でマスキングする必要がないのは、原料品質が高い証拠です。香りが苦手な方だけでなく、純粋な品質を求める方への重要な指標となります。

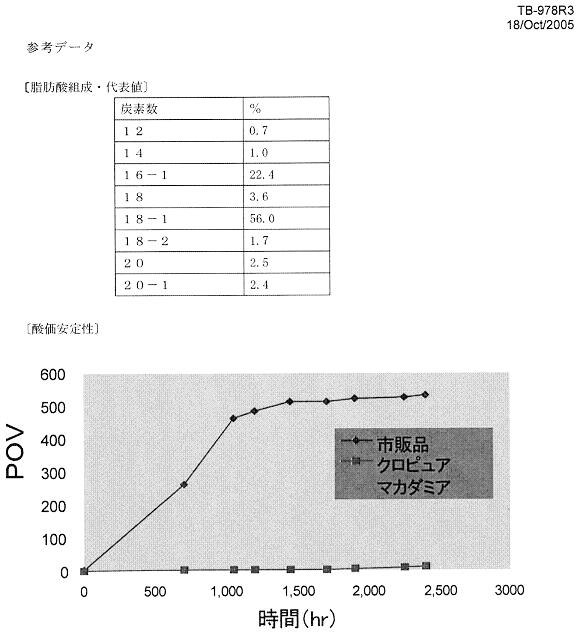

● 酸化安定性(グラフ参照)

サイト情報に多い「ホホバは酸化しない」は正確ではない。下記はPROILの主剤、吸着精製マカダミアオイルのデーターです。■マーク

クロピュアマカダミア(PROIL主剤)の圧倒的な安定性

クローダ社の使用許可済

3. 利便性と本当のコストパフォーマンス

販売価格や容量だけでなく、「1回あたりの使用量」で考えるのがプロの視点です。

| タイプ | 1回あたりの量 | 1回単価(目安) |

|---|---|---|

| 揮発溶剤タイプ (150ml) | 多め (2.0ml) | 約33円 |

| エキスタイプ (60ml) | 少量 (0.5ml) | 約29円 |

※一見高価に見えるエキスタイプ(PROIL等)の方が、実は経済的であるケースも有ります。

4. 効果を最大化する「均一分散」の技術

- 手のひら・指の間に薄く広げる(ここが最も重要です)。

- バックの内側から、髪を払うようになじませる。

- 手に残ったごく少量を表面や顔周りに。

※SNS情報への注意:「毛先を握り込む」方法は特定の製品向けの手法です。公式サイトの解説を確認し、ムラのない均一塗布を心がけてください。